пятница, 09 декабря 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Филоложка (сущ.) - человечка, занимающаяся словообразованием феминитивок

четверг, 01 декабря 2016

среда, 23 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Перевожу по работе сказку, там выбирают короля троллей. Среди кандидатов - Клампе-Лампе и Трампе-Рампе. Шведы еще сто лет назад все знали?

вторник, 22 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Марк Лилла

Конец либерализма идентичностей

Скажу банальность: Америка стала более разнообразной страной. И это прекрасно. Гости из других стран, особенно тех, которые испытывают трудности с адаптацией различных этнических и религиозных групп, изумляются, как нам это удалось. Не идеально, конечно, но уж точно лучше, чем в любой стране Европы или Азии. Это просто невероятная история успеха.

Но как это разнообразие должно формировать нашу политику? Вот уже почти поколение стандартный ответ либералов звучит так: мы должны понимать и “прославлять” наши различия. Это замечательный принцип моральной педагогики - но он просто катастрофичен как основа демократической политики в нашу идеологическую эпоху. В последние годы американский либерализм впал в моральную панику по поводу расовой, гендерной и сексуальной идентичности, которая исказила послания либерализма и помешала ему стать объединяющей силой, способной к государственному управлению.

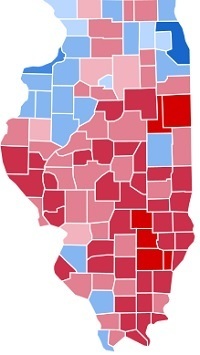

Один из многочисленных уроков прошедшей предвыборной кампанией, завершившейся ужасным результатом, состоит в том, что с эпохой “либерализма идентичностей” пора покончить. Хиллари Клинтон произносила прекрасные, воодушевляющие речи об американских интересах в мировой политике и о том, как они связаны с нашим пониманием демократии. Но вот когда дело заходило о внутренних делах, она почему-то теряла это масштабное видение и ударялась в риторику “разнообразия”, на каждом шагу обращаясь конкретно к афроамериканцам, латиносам, ЛГБТ и женщинам. Это было стратегической ошибкой. Если уж вы в Америке упоминаете разные группы населения, то упоминайте их все. Если не упомянете - те, кого забыли упомянуть, почувствуют, что их бросили. Что, как показывают данные, собственно, и произошло с белым рабочим классом и людей с сильными религиозными убеждениями. Ровно две трети белых избирателей без высшего образования и более 80 процентов евангелических христиан проголосовали за Дональда Трампа.

Моральная энергия, окружающая политику идентичности, конечно, принесла и пользу. Позитивная дискриминация изменила и улучшила корпоративную жизнь. Движение Black Lives Matter взывало ко всем американцам, у кого есть совесть. Усилия Голливуда по нормализации гомосексуальных отношений в популярной культуре помогли нормализовать ее и в американской семейной и публичной жизни.

Но фиксация на идентичности в прессе и школе породила поколение либералов и прогрессистов, зараженное нарциссизмом. Они мало что знают о жизни вне своих самопровозглашенных групп и равнодушно относятся к своей главной задаче - обратиться к американцам из самых разных слоев общества. С самого нежного возраста нашим детям говорят, что индивидуальная идентичность - это хорошо, даже еще до того, как у них эта идентичность появляется. Ко времени поступления в колледж многие искренне считают, что дискурс о разнообразии - это и есть весь политический дискурс, но до удивительного мало могут сказать по таким важнейшим вопросам, как классовая система, войны, экономика и всеобщее благо. По большому счету это происходит из-за того, что курс истории в старших классах анахронически проецирует современную политику идентичности в прошлое, создавая искаженное представление о силах и людях, которые сделали нашу страну такой, какая она есть. (Например, достижения движения по борьбе за права женщин вполне реальны и важны, но их невозможно понять, не поняв сначала достижения отцов-основателей США, которые установили систему правления, основанную на гарантии прав.)

Когда молодые люди поступают в колледжи, их сосредоточенность на самих себе лишь поддерживается студенческими группами и профессорами, а также администраторами, работа которых состоит в том, чтобы разбираться с “вопросами идентичности”, всячески подчеркивая их важность. Fox News и другие консервативные СМИ с удовольствием насмехаются над “кампусным безумием”, окружающим подобные вопросы, причем во многих случаях - совершенно оправданно. А это лишь играет на руку демагогам-популистам, которые хотят делегитимизировать образование в глазах тех, кто вообще никогда не учился в университете. Как объяснить среднему избирателю такой “морально неотложный” вопрос, как разрешение студентам колледжей самим выбирать, какими гендерными местоимениями к ним обращаться? Как не смеяться вместе с этим среднем избирателем над шутником из Мичиганского университета, который на соответствующий вопрос в анкете ответил “Ваше величество”?

Кампусное разнообразие в последние годы просочилось в либеральные СМИ, причем, к сожалению, довольно топорным образом. Позитивная дискриминация в пользу женщин и меньшинств в американских газетах и телеканалах стала поразительным достижением общества - и даже в буквальном смысле изменило лицо правых СМИ, когда известность получили журналистки вроде Мегин Келли и Лоры Ингрэм. Но вместе с тем эта позитивная дискриминация, похоже, убедила журналистов и редакторов, особенно молодых, что, сосредоточившись на идентичности, они уже полностью выполняют свою работу.

Недавно во время отдыха во Франции я устроил небольшой эксперимент: целый год читал только европейскую прессу, вообще не касаясь американской. Я хотел попробовать увидеть мир с точки зрения европейского читателя. Но намного более важный урок я получил, вернувшись домой и поняв, как политика идентичности изменила американскую журналистику за последние годы. Как часто, например, рассказывают и пересказывают истории по самому легкому, не требующему особых усилия алгоритму: “Первый (-ая) X, который (-ая) сделал(а) Y”. Увлечение драмами идентичности повлияло даже на репортажи из-за рубежа, которых в целом стало довольно мало - и это печалит. Читать, например, о судьбе трансгендеров в Египте, может быть, и интересно, только вот из этого репортажа американцы не узнают ровным счетом ничего о мощных политических и религиозных силах, которые повлияют на будущее Египта и, косвенно, на наше тоже. Ни одно крупное европейское СМИ сквозь такую призму мировые события рассматривать не станет.

Но самый оглушительный провал “либерализм идентичности” потерпел на уровне предвыборной политики. Национальная политика в здоровые периоды жизни государства должна быть посвящена не “различиям”, а единству. И в ней будет доминировать тот, кто сумеет покорить воображение американцев своим образом “нашей общей судьбы”. Рональду Рейгану это удалось великолепно, кто бы что ни думал о его идеях. Равно как и Биллу Клинтону, позаимствовавшему “методичку” Рейгана. Он отобрал Демократическую партию у крыла, одержимого идеями идентичности, сосредоточил свою энергию на внутреннеполитических программах, которые приносят пользу всем (например, общенациональной программе медицинского страхования), и определил роль Америки в мире после 1989 года. Продержавшись два срока, Клинтон добился многого для самых разных групп, составлявших коалицию демократов. А вот политика идентичности, напротив, не убедительна, а экспрессивна. Вот почему она никогда не сможет выиграть выборы - но вполне может “помочь” их проиграть.

Новоиспеченный почти антропологический интерес наших СМИ к “сердитому белому мужчине” говорит о состоянии нашего либерализма не меньше, чем о самой этой часто ругаемой и до последнего времени в основном игнорируемой фигуре. Очень удобная либеральная интерпретация выборов состоит в том, что мистер Трамп выиграл в основном потому, что сумел превратить экономические бедствия в расовую ярость - так называемая гипотеза “белой реакции”. Это удобно потому, что позволяет либералам чувствовать свое моральное превосходство и игнорировать слова этих избирателей о том, что их действительно беспокоит. Еще такая интерпретация подпитывает идею, что республиканское “правое крыло” обречено на постепенное вымирание - и, соответственно, либералам нужно лишь подождать, пока страна сама не падет к их ногам. Но на удивление большой процент латиноамериканцев, проголосовавших за мистера Трампа, должен напомнить нам простую истину: чем дольше этнические группы живут в нашей стране, тем разнообразнее становятся их политические взгляды.

Наконец, гипотеза “белой реакции” удобна еще и тем, что позволяет либералам не думать о том, что из-за их одержимости разнообразием белые религиозные американцы из сельской местности стали считать себя угнетенным меньшинством, чья идентичность находится под угрозой или игнорируется. Такие люди протестуют вовсе не против разнообразной Америки как таковой - в конце концов, они-то сами живут в довольно однородных по этническому составу регионах страны. Они злятся из-за всепроникающей “политкорректности” - так они называют риторику политики идентичности. Либералам стоит вспомнить, что первым американским “движением за идентичность” был Ку-Клукс-клан, который существует до сих пор. Если уж играете в идентичность, будьте готовы и проиграть.

Нам нужен либерализм “пост-идентичности”, основанный на успехах либерализма, существовавшего до политики идентичности. Этот либерализм должен сосредоточиться на расширении своей электоральной базы - обращаться к американцам как к американцам и делать акцент на вопросах, важных для подавляющего большинства из них. Он будет говорить о стране как нации граждан, которые живут все вместе и должны помогать друг другу. Что же касается узкоспециализированных вопросов, имеющих большое символическое значение и способных оттолкнуть потенциальных союзников - особенно затрагивающих сексуальность и религию, - такой либерализм будет работать тихо, осторожно и соизмеряя масштабы. (Перефразируя Берни Сандерса, Америка уже по горло сыта историями о либеральных туалетах.)

Учителя, следующие такому либерализму, займутся исполнением своей главной обязанности в демократической стране: воспитанию ответственных граждан, которые разбираются в нашей системе правления и главных силах и событиях нашей истории. Либерализм “пост-идентичности” также будет подчеркивать, что демократия - это не только права: она налагает на своих граждан и определенные обязанности, в частности, быть информированными и голосовать. “Пост-идентичная” либеральная пресса начнет заново открывать для себя регионы страны, которые ранее игнорировала, и узнавать, что для них важно - особенно в религиозном плане. А еще она всерьез воспримет свою главную обязанность - рассказывать американцам о силах, формирующих мировую политику, особенно об их историческом контексте.

Несколько лет назад меня пригласили на собрание профсоюза во Флориде, чтобы я выступил с речью о знаменитых “четырех свободах” Франклина Делано Рузвельта. В зале собрались самые разные люди: мужчины, женщины, черные, белые, латиноамериканцы. Мы все вместе исполнили национальный гимн, а потом сели и прослушали речь Рузвельта. Смотря на зрителей, вглядываясь в разнообразные лица, я был поражен их серьезному отношению к тому, что у них всех есть общего. Слушая воодушевляющий голос Рузвельта, говорящего о свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха - свободах, которые Рузвельт потребовал “для всех жителей мира”, - я вспомнил, что на самом деле лежит в основе современного американского либерализма.

Конец либерализма идентичностей

Скажу банальность: Америка стала более разнообразной страной. И это прекрасно. Гости из других стран, особенно тех, которые испытывают трудности с адаптацией различных этнических и религиозных групп, изумляются, как нам это удалось. Не идеально, конечно, но уж точно лучше, чем в любой стране Европы или Азии. Это просто невероятная история успеха.

Но как это разнообразие должно формировать нашу политику? Вот уже почти поколение стандартный ответ либералов звучит так: мы должны понимать и “прославлять” наши различия. Это замечательный принцип моральной педагогики - но он просто катастрофичен как основа демократической политики в нашу идеологическую эпоху. В последние годы американский либерализм впал в моральную панику по поводу расовой, гендерной и сексуальной идентичности, которая исказила послания либерализма и помешала ему стать объединяющей силой, способной к государственному управлению.

Один из многочисленных уроков прошедшей предвыборной кампанией, завершившейся ужасным результатом, состоит в том, что с эпохой “либерализма идентичностей” пора покончить. Хиллари Клинтон произносила прекрасные, воодушевляющие речи об американских интересах в мировой политике и о том, как они связаны с нашим пониманием демократии. Но вот когда дело заходило о внутренних делах, она почему-то теряла это масштабное видение и ударялась в риторику “разнообразия”, на каждом шагу обращаясь конкретно к афроамериканцам, латиносам, ЛГБТ и женщинам. Это было стратегической ошибкой. Если уж вы в Америке упоминаете разные группы населения, то упоминайте их все. Если не упомянете - те, кого забыли упомянуть, почувствуют, что их бросили. Что, как показывают данные, собственно, и произошло с белым рабочим классом и людей с сильными религиозными убеждениями. Ровно две трети белых избирателей без высшего образования и более 80 процентов евангелических христиан проголосовали за Дональда Трампа.

Моральная энергия, окружающая политику идентичности, конечно, принесла и пользу. Позитивная дискриминация изменила и улучшила корпоративную жизнь. Движение Black Lives Matter взывало ко всем американцам, у кого есть совесть. Усилия Голливуда по нормализации гомосексуальных отношений в популярной культуре помогли нормализовать ее и в американской семейной и публичной жизни.

Но фиксация на идентичности в прессе и школе породила поколение либералов и прогрессистов, зараженное нарциссизмом. Они мало что знают о жизни вне своих самопровозглашенных групп и равнодушно относятся к своей главной задаче - обратиться к американцам из самых разных слоев общества. С самого нежного возраста нашим детям говорят, что индивидуальная идентичность - это хорошо, даже еще до того, как у них эта идентичность появляется. Ко времени поступления в колледж многие искренне считают, что дискурс о разнообразии - это и есть весь политический дискурс, но до удивительного мало могут сказать по таким важнейшим вопросам, как классовая система, войны, экономика и всеобщее благо. По большому счету это происходит из-за того, что курс истории в старших классах анахронически проецирует современную политику идентичности в прошлое, создавая искаженное представление о силах и людях, которые сделали нашу страну такой, какая она есть. (Например, достижения движения по борьбе за права женщин вполне реальны и важны, но их невозможно понять, не поняв сначала достижения отцов-основателей США, которые установили систему правления, основанную на гарантии прав.)

Когда молодые люди поступают в колледжи, их сосредоточенность на самих себе лишь поддерживается студенческими группами и профессорами, а также администраторами, работа которых состоит в том, чтобы разбираться с “вопросами идентичности”, всячески подчеркивая их важность. Fox News и другие консервативные СМИ с удовольствием насмехаются над “кампусным безумием”, окружающим подобные вопросы, причем во многих случаях - совершенно оправданно. А это лишь играет на руку демагогам-популистам, которые хотят делегитимизировать образование в глазах тех, кто вообще никогда не учился в университете. Как объяснить среднему избирателю такой “морально неотложный” вопрос, как разрешение студентам колледжей самим выбирать, какими гендерными местоимениями к ним обращаться? Как не смеяться вместе с этим среднем избирателем над шутником из Мичиганского университета, который на соответствующий вопрос в анкете ответил “Ваше величество”?

Кампусное разнообразие в последние годы просочилось в либеральные СМИ, причем, к сожалению, довольно топорным образом. Позитивная дискриминация в пользу женщин и меньшинств в американских газетах и телеканалах стала поразительным достижением общества - и даже в буквальном смысле изменило лицо правых СМИ, когда известность получили журналистки вроде Мегин Келли и Лоры Ингрэм. Но вместе с тем эта позитивная дискриминация, похоже, убедила журналистов и редакторов, особенно молодых, что, сосредоточившись на идентичности, они уже полностью выполняют свою работу.

Недавно во время отдыха во Франции я устроил небольшой эксперимент: целый год читал только европейскую прессу, вообще не касаясь американской. Я хотел попробовать увидеть мир с точки зрения европейского читателя. Но намного более важный урок я получил, вернувшись домой и поняв, как политика идентичности изменила американскую журналистику за последние годы. Как часто, например, рассказывают и пересказывают истории по самому легкому, не требующему особых усилия алгоритму: “Первый (-ая) X, который (-ая) сделал(а) Y”. Увлечение драмами идентичности повлияло даже на репортажи из-за рубежа, которых в целом стало довольно мало - и это печалит. Читать, например, о судьбе трансгендеров в Египте, может быть, и интересно, только вот из этого репортажа американцы не узнают ровным счетом ничего о мощных политических и религиозных силах, которые повлияют на будущее Египта и, косвенно, на наше тоже. Ни одно крупное европейское СМИ сквозь такую призму мировые события рассматривать не станет.

Но самый оглушительный провал “либерализм идентичности” потерпел на уровне предвыборной политики. Национальная политика в здоровые периоды жизни государства должна быть посвящена не “различиям”, а единству. И в ней будет доминировать тот, кто сумеет покорить воображение американцев своим образом “нашей общей судьбы”. Рональду Рейгану это удалось великолепно, кто бы что ни думал о его идеях. Равно как и Биллу Клинтону, позаимствовавшему “методичку” Рейгана. Он отобрал Демократическую партию у крыла, одержимого идеями идентичности, сосредоточил свою энергию на внутреннеполитических программах, которые приносят пользу всем (например, общенациональной программе медицинского страхования), и определил роль Америки в мире после 1989 года. Продержавшись два срока, Клинтон добился многого для самых разных групп, составлявших коалицию демократов. А вот политика идентичности, напротив, не убедительна, а экспрессивна. Вот почему она никогда не сможет выиграть выборы - но вполне может “помочь” их проиграть.

Новоиспеченный почти антропологический интерес наших СМИ к “сердитому белому мужчине” говорит о состоянии нашего либерализма не меньше, чем о самой этой часто ругаемой и до последнего времени в основном игнорируемой фигуре. Очень удобная либеральная интерпретация выборов состоит в том, что мистер Трамп выиграл в основном потому, что сумел превратить экономические бедствия в расовую ярость - так называемая гипотеза “белой реакции”. Это удобно потому, что позволяет либералам чувствовать свое моральное превосходство и игнорировать слова этих избирателей о том, что их действительно беспокоит. Еще такая интерпретация подпитывает идею, что республиканское “правое крыло” обречено на постепенное вымирание - и, соответственно, либералам нужно лишь подождать, пока страна сама не падет к их ногам. Но на удивление большой процент латиноамериканцев, проголосовавших за мистера Трампа, должен напомнить нам простую истину: чем дольше этнические группы живут в нашей стране, тем разнообразнее становятся их политические взгляды.

Наконец, гипотеза “белой реакции” удобна еще и тем, что позволяет либералам не думать о том, что из-за их одержимости разнообразием белые религиозные американцы из сельской местности стали считать себя угнетенным меньшинством, чья идентичность находится под угрозой или игнорируется. Такие люди протестуют вовсе не против разнообразной Америки как таковой - в конце концов, они-то сами живут в довольно однородных по этническому составу регионах страны. Они злятся из-за всепроникающей “политкорректности” - так они называют риторику политики идентичности. Либералам стоит вспомнить, что первым американским “движением за идентичность” был Ку-Клукс-клан, который существует до сих пор. Если уж играете в идентичность, будьте готовы и проиграть.

Нам нужен либерализм “пост-идентичности”, основанный на успехах либерализма, существовавшего до политики идентичности. Этот либерализм должен сосредоточиться на расширении своей электоральной базы - обращаться к американцам как к американцам и делать акцент на вопросах, важных для подавляющего большинства из них. Он будет говорить о стране как нации граждан, которые живут все вместе и должны помогать друг другу. Что же касается узкоспециализированных вопросов, имеющих большое символическое значение и способных оттолкнуть потенциальных союзников - особенно затрагивающих сексуальность и религию, - такой либерализм будет работать тихо, осторожно и соизмеряя масштабы. (Перефразируя Берни Сандерса, Америка уже по горло сыта историями о либеральных туалетах.)

Учителя, следующие такому либерализму, займутся исполнением своей главной обязанности в демократической стране: воспитанию ответственных граждан, которые разбираются в нашей системе правления и главных силах и событиях нашей истории. Либерализм “пост-идентичности” также будет подчеркивать, что демократия - это не только права: она налагает на своих граждан и определенные обязанности, в частности, быть информированными и голосовать. “Пост-идентичная” либеральная пресса начнет заново открывать для себя регионы страны, которые ранее игнорировала, и узнавать, что для них важно - особенно в религиозном плане. А еще она всерьез воспримет свою главную обязанность - рассказывать американцам о силах, формирующих мировую политику, особенно об их историческом контексте.

Несколько лет назад меня пригласили на собрание профсоюза во Флориде, чтобы я выступил с речью о знаменитых “четырех свободах” Франклина Делано Рузвельта. В зале собрались самые разные люди: мужчины, женщины, черные, белые, латиноамериканцы. Мы все вместе исполнили национальный гимн, а потом сели и прослушали речь Рузвельта. Смотря на зрителей, вглядываясь в разнообразные лица, я был поражен их серьезному отношению к тому, что у них всех есть общего. Слушая воодушевляющий голос Рузвельта, говорящего о свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха - свободах, которые Рузвельт потребовал “для всех жителей мира”, - я вспомнил, что на самом деле лежит в основе современного американского либерализма.

суббота, 19 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Я правильно понимаю, что это такой кроссовер с "Приключениями желтого чемоданчика"?

Вселенная без меня уже не та... (с)

Как писать очень плохие произведения и наслаждаться все новыми отказами

Я автор пяти книг и более сорока рассказов, а также немалого числа статей о писательстве. За это время я выучил немало важных уроков и хочу поделиться ими с другими людьми. Один из таких важных уроков - издание книги. Оно полностью меняет вашу жизнь. После этого вы больше не можете просто сидеть в кабинете и писать. Став издаваемым автором, вы превращаетесь еще и в менеджера по маркетингу и продажам для вашей книги, а если вы к такому не готовы, это приводит в ужас.

Чтобы защитить других от потенциально травматической ситуации, я составил небольшой список писательских приемов, которые гарантируют, что вас не издадут. Следуя им, вы будете очень быстро получать ответы от редакторов в форме заранее напечатанного для таких случаев бланка или краткого электронного письма. Чем быстрее вам будут отвечать, тем больше отказов вы накопите за данный период времени.

Итак, список. Особенно упорядочивать я его не стал.

Распечатайте этот список, держите его поближе к клавиатуре и периодически заглядывайте. Вскоре ваши друзья и родные будут впечатлены множеством отказов, которые вы получите. Кроме того, ваша семья еще и будет точно знать, что вы что-то реально делаете. Сейчас они, скорее всего, думают, что вы дурачитесь и играете в компьютерные игры.

Я автор пяти книг и более сорока рассказов, а также немалого числа статей о писательстве. За это время я выучил немало важных уроков и хочу поделиться ими с другими людьми. Один из таких важных уроков - издание книги. Оно полностью меняет вашу жизнь. После этого вы больше не можете просто сидеть в кабинете и писать. Став издаваемым автором, вы превращаетесь еще и в менеджера по маркетингу и продажам для вашей книги, а если вы к такому не готовы, это приводит в ужас.

Чтобы защитить других от потенциально травматической ситуации, я составил небольшой список писательских приемов, которые гарантируют, что вас не издадут. Следуя им, вы будете очень быстро получать ответы от редакторов в форме заранее напечатанного для таких случаев бланка или краткого электронного письма. Чем быстрее вам будут отвечать, тем больше отказов вы накопите за данный период времени.

Итак, список. Особенно упорядочивать я его не стал.

- Наречия! Больше наречий! Очень много наречий. Одна из главных задач - использовать наречия вместе с как минимум половиной всех ваших глаголов. И в диалогах о них тоже не забывайте. Зачем писать "Женщина разорвала в клочки салфетку"? Облегчите несчастным читателям жизнь! Скажите, что женщина нервничает. Например: "Из-за него я так нервничаю", - нервно сказала она.

- "Голые" существительные - зло! Прилагательные нужны, чтобы их использовать. Главное их предназначение - обозначение признака существительного, так что пользуйтесь этим великолепным писательским приемом. Нагружайте существительные определениями, чтобы у читателей не оставалось никаких сомнений. Худой, некрасивый парень был одет в ужасную рваную футболку, грязные мешковатые штаны и изрезанные кроссовки. Хотя можно и еще круче: Тощий мальчонка силой своих маленьких бицепсов попытался поднять неудобную гирю и положить ее в старомодный пикап, пока сварливый старик не успел заметить его хитрого трюка. Поняли? Не забывайте: голые существительные - З-Л-О!

- Разговоров должно быть больше. Не ограничивайте себя только диалогами. Разговоры - это главная часть жизни. Не давайте персонажам безнадежно застрять в повествовании, заставляя их произносить только те фразы, что двигают вперед сюжет. Сделайте их более правдоподобными - позвольте им вести бесцельные разговоры, как в реальной жизни.

- Как дела?

- Да все нормально. Сам как?

- Да отлично. Лучше не бывает. Смотришь сегодня бейсбол?

- А с кем наши играют?..

И так далее, и так далее.

Это, конечно, нисколько не двигает сюжет вперед, но зато сразу показывает, что персонажи у вас такие же скучные, как и реальные люди. - Мотивация слишком переоценена. Чтобы показать настоящую мотивацию, нужно очень много креативности, времени и слов. Намного лучше просто все это пропустить и перейти непосредственно к действию. Ну и что, что парень, который обезвреживает тикающую бомбу, делает это только потому, что его смена заканчивается только через два часа, и ему больше нечем заняться? У персонажа нет никакой мотивации - ну и что. Главное - что сюжет движется вперед, и вы не замедляете движение кучей слов, необходимых для объяснения мотивации.

- Не беспокойтесь из-за точки зрения. POV - это, пожалуй, самый технически сложный аспект писательства. Чтобы нормально справиться с точками зрения, нужно потратить много времени и распланировать все заранее. Кому нужна вся эта лишняя работа, когда нужно писать новую сцену или придумывать какую-нибудь катастрофу, от которой надо спасаться? Большинство читателей и так разберутся, в чем дело.

- Выработайте писательские привычки - например, больше причастий и деепричастий. Такая техника сделает ваш текст более напевным. Открыв дверь и пробежав по коридору, размахивая руками, кричащая девушка, привлекающая внимание к своей угрожающей ситуации, скрылась из виду.

- Пользуйтесь пустыми словами. "Очень", "реально", "когда-либо", "все еще" и так далее. Эти слова ничего не значат, но зато заполняют собой предложения, делая их внушительнее на вид. Литература полна возможностей использовать эти слова для удовлетворения читателей. Если примените воображение, то сможете даже использовать эти слова вместо знаков пунктуации.

- Не напрягайтесь с многогранными персонажами. Плоские картонные персонажи тоже отлично работают! Картонные персонажи точно так же могут драться, любить и умирать, как и более сложные, но при этом требуют намного меньше работы. Этот простой подход даст вам больше времени для работы над сюжетом.

- Избегайте характерной манеры речи. Она позволяет читателю определять персонажей по "голосам". Какая глупость. Для этого достаточно и имен. Пишите имена после каждой реплики, и читатели сразу разберутся, в чем дело.

Распечатайте этот список, держите его поближе к клавиатуре и периодически заглядывайте. Вскоре ваши друзья и родные будут впечатлены множеством отказов, которые вы получите. Кроме того, ваша семья еще и будет точно знать, что вы что-то реально делаете. Сейчас они, скорее всего, думают, что вы дурачитесь и играете в компьютерные игры.

вторник, 15 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Клэр Фокс

"Поколение снежинок": как мы научили наших детей быть нетерпимыми и плаксивыми

Нынешние студенты считают, что мнение, с которым они не согласны, может их убить. Все потому, что мы их этому научили.

Прошла еще одна неделя. Мы получили еще одну порцию дурацких запретов и выходок с "безопасным пространством" от новой породы гиперчувствительной, нетерпимой молодежи. В Оксфордском университете студентам-юристам теперь официально сообщают, когда содержание лекции может их расстроить. В Кембридже звучали призывы отменить званый обед, посвященный концу семестра - на всякий случай, "вдруг африканская тема кого-то где-то оскорбит?" Это даже пародировать уже не надо. "Да что такое с этими тонкокожими маленькими тиранами?" - стонем мы. Нет, выходкам "поколения снежинок" можно возмущаться сколько угодно, но не надо забывать одну важную вещь: их создали мы.

Во-первых, стоит отметить, что молодые люди, кричащие о том, что им больно и обидно, вовсе не притворяются: поколенческая хрупкость - вполне реальное явление. Выступая в последние годы в различных школах и университетах, я замечала, что мои молодые слушатели со все большим раздражением реагируют на любые мои аргументы, которые им не нравятся. Идеи, противоречащие их мировоззрению, причиняют им настоящую боль. Даже самые общие аргументы в пользу свободы слова встречались изумленным аханьем. Но почему они принимают абсолютно все на свой счет? Вкратце, ответ такой: потому что мы их именно так социализировали.

Почему мы удивляемся, что подростки требуют безопасных пространств? С исторической точки зрения подростки всегда стремились к риску и приключениям, но сейчас мы воспитываем детей, рассказывая им, что мир - бесконечно страшное место. Всевозможные благотворительные организации, в частности, сеют панику: то, что раньше называлось "детским жирком" - на самом деле детское ожирение, ведущее к преждевременной смерти, а сладкие напитки, которые любят школьники - "настоящий детский кокаин". Детей постоянно пичкают катастрофическими гиперболами, так что неудивительно, что они вырастают, боясь своей тени.

Современные родители доходят до крайней степени нелепости, стремясь исключить из жизни своих детей любой риск. Это, соответственно, сужает их восприятие и учит детей не быть смелыми. Мания "здоровья и безопасности" привела к тому, что детям отказывают в свободе, которая помогает им окрепнуть и которой наслаждались все предыдущие поколения: играть на улице, лазать по деревьям, ходить в школу одним. С детьми настолько сюсюкаются, что даже школьникам запрещают играть, например, в чехарду, шарики или каштаны. В трех из десяти английских школах запретили игру в "британского бульдога". Буквально на прошлой неделе [в середине июня 2016 года] директриса одной школы в Данди предложила изменить цвет школьной формы, потому что "некоторые исследования показывают, что красный цвет повышает скорость сердцебиения и дыхания". В марте были даже предложения запретить отборы в школьном регби из-за рискованности "этого вида спорта, основанного на столкновениях с большой скоростью".

Еще более опасна индустрия "защиты детей", которая активно поддерживает детей в их стремлении везде видеть потенциальное насилие. Защита детей стала главным приоритетом для всех организаций, работающих с детьми - дошло до того, что родителям запрещают фотографировать собственных детей в аквапарках, а во многие парки развлечений теперь пускают "только в сопровождении ребенка". В 2010 году тогдашний министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй вроде бы поняла, что дело зашло слишком далеко, и пообещала "уменьшить масштабы" нелепых проверок на уголовное прошлое. Но реально ничего сделано не было. Почему мы теперь удивляемся, что студенты чуть ли не в любом общении видят насилие, если их растили с мыслью, что любой незнакомец может представлять угрозу?

Индустрия "антибуллинга" тоже за последние двадцать лет выросла экспоненциально. Если вы считали, что "буллинг" и запугивание - это когда детей бьют, отнимают у них карманные деньги или подвергают систематическим издевательствам, то подумайте снова. Самопровозглашенные эксперты расширили определение "буллинга" до предела: "дразнилки и обзывания", "переворачивание вещей", "распространение слухов", "словесные сексуальные комментарии", "гомофобные дразнилки", "граффити", "бесчувственные шутки", "неприличные жесты" и "исключение из дружеских групп" (т.е. ссоры с приятелями или игнорирование со стороны других детей).

Законы обязывают школы принимать серьезные меры против буллинга, так что дети попадают в бесконечный поток антибуллинговых собраний, мероприятий, книг, спектаклей и историй о знаменитостях, над которыми в детстве издевались. Эта пропаганда заставляет детей рассматривать все свое общение через призму буллинга и патологизирует нормальные детские шалости и ссоры.

Кампании против буллинга уверяют детей, что слова - это чуть ли не хуже, чем физическое насилие, и они могут вызвать долгосрочные психологические травмы. Мы должны учить детей, как преодолевать и переживать повседневные трудности. Но Сара Бреннан, исполнительный директор благотворительного фонда YoungMinds, заявляет, что если с подобным "убийственным, разрушающим жизнь" буллингом не разобраться, то "он приведет к долгим годам боли и страданий, которые будут ощущаться и во взрослой жизни".

Подобные сенсационалистские заявления о травматических последствиях буллинга могут заставить молодых людей слишком сильно реагировать на происходящие события и даже чувствовать сильную тревогу, просто слыша слова, которые они считают для себя ужасными. "Дети кончают с собой не из-за того, что их избивают шайки хулиганов, а из-за того, что не могут стерпеть оскорбления", - писал американский психолог Израэль Кальман. А школы (под руководством "экспертов по буллингу") буквально заставляют детей быть недовольными и расстроенными: они изменили исходный слоган о "палках и камнях" ("Палками и камнями можно переломать мне кости, но вот слова меня никогда не ранят"), так что он теперь звучит как "...но вот слова могут навсегда оставить шрам" или, еще хуже, "...но вот слова могут меня убить".

Так что когда нынешних студентов оскорбляют, они уже не подумают "Ну и что? Это просто слова". Нет, они подумают "О нет, меня оскорбляют! Слова могут меня убить!"

Не нужно изумляться, что студенты, воспитанные на подобной доктрине, говорят, что один вид статуи Сесила Роудса причиняет им такую же боль, как акт насилия. И когда они ноют, что чьи-нибудь слова - от Джермейн Грир до Питера Тэтчелла - наносят им реальный вред. Наши дети, которых мы защищаем от каждого чиха, к моменту поступления в университет несут с собой такой груз эмоционального ангста, что совершенно не готовы даже к самым элементарным трудностям взрослой жизни.

Конечно, можно, слыша истории о том, как студенты не пускают в свои университеты "гостевых" лекторов или запрещают мексиканские шляпы, просто вздыхать "Молодежь совсем с ума посходила". Но печальный факт состоит в том, что мы заставили целое поколение считать себя душевнобольным. По оценкам Совета Англии по финансированию высшего образования, количество студентов, заявивших о том, что страдают от душевной болезни, за четыре года выросло на 132 процента. Причем я даже не сомневаюсь в искренности студентов, сообщающих о симптомах тяжелой депрессии. Вот что беспокоит меня больше всего: они на самом деле страдают от сильного стресса и не могут с ним справиться. Даже экзамены - неотъемлемую вроде бы часть студенческой жизни - часто стали называть "слишком большим давлением на молодежь". Наташа Девон, до недавнего времени - главный борец за душевное здоровье в Министерстве образования, критиковала увеличение числа контрольных работ в школах и говорила, что "вовсе не совпадение", что тревожное расстройство - "самая быстро распространяющаяся болезнь среди молодежи до 21 года".

Есть в "поколении снежинок" одна загадка: как они умудряются совмещать в себе гиперчувствительность и агрессивное чувство "мне все должны". Они словно кричат нам: "Подтвердите наши задетые субъективные чувства, а не то..." Но, опять-таки, и это тоже можно объяснить тем, как мы их воспитали. В течение всей школьной жизни детей ставят на первое место; и теория, и практика образования находятся под контролем "движения за самооценку".

Правительство, может быть, и уволило госпожу Девон, потому что та зашла уж слишком далеко в своей аргументации против контрольных работ, но оно должно было понимать, на что шло, нанимая одну из основательниц благотворительного фонда под названием "Self-Esteem Team" ("Команда самооценку"). Слащавые аргументы борцов за самооценку выращивают нарциссическое, эгоистическое поколение "я, я, я" ("Люби кожу, в которой ты живешь", "Поднимающие самолюбие советы: как подтвердить собственное достоинство", "Каждое утро пиши десять потрясающих вещей о себе", "Стань собственным лучшим другом"). А еще культура самооценки заставляет взрослых ходить на цыпочках вокруг ранимых детишек и соглашаться с любым их мнением, чтобы, не дай бог, не навредить их благополучию.

Американская Национальная ассоциация школьных психологов опубликовала популярную и часто цитируемую статью о том, как школы и родители должны поднимать самооценку детей: "Взрослые должны внимательно слушать ребенка, не перебивая, и не должны говорить ребенку, как он должен себя чувствовать". Благотворительный фонд Family Lives тем временем говорит родителям "не вешать на детей ярлыков, не критиковать их и ни в чем не винить, потому что эти негативные послания... могут оказать пагубное воздействие на их эмоциональное благополучие во взрослой жизни".

Вот и все. В абсурдном поведении "степфордских студентов" нет никакой загадки. Не нужно удивляться даже их внезапному появлению. Мы, взрослые, защищаем детей от критики и отказываемся от собственных критических оценок, чтобы погладить их самооценку. Мы до смерти их пугаем длиннющими списками катастрофических страхов. Мы заставляем их сверхвнимательно высматривать потенциальное насилие со стороны взрослых и сверстников. Мы говорим им, что оскорбительные слова - это то же самое, а то и хуже, чем физическое насилие. Короче говоря, это мы слепили своего тревожного, легко оскорбляющегося, нетерпимого, невероятно тонкокожего монстра Франкенштейна. Это мы создали "поколение снежинок".

"Поколение снежинок": как мы научили наших детей быть нетерпимыми и плаксивыми

Нынешние студенты считают, что мнение, с которым они не согласны, может их убить. Все потому, что мы их этому научили.

Прошла еще одна неделя. Мы получили еще одну порцию дурацких запретов и выходок с "безопасным пространством" от новой породы гиперчувствительной, нетерпимой молодежи. В Оксфордском университете студентам-юристам теперь официально сообщают, когда содержание лекции может их расстроить. В Кембридже звучали призывы отменить званый обед, посвященный концу семестра - на всякий случай, "вдруг африканская тема кого-то где-то оскорбит?" Это даже пародировать уже не надо. "Да что такое с этими тонкокожими маленькими тиранами?" - стонем мы. Нет, выходкам "поколения снежинок" можно возмущаться сколько угодно, но не надо забывать одну важную вещь: их создали мы.

Во-первых, стоит отметить, что молодые люди, кричащие о том, что им больно и обидно, вовсе не притворяются: поколенческая хрупкость - вполне реальное явление. Выступая в последние годы в различных школах и университетах, я замечала, что мои молодые слушатели со все большим раздражением реагируют на любые мои аргументы, которые им не нравятся. Идеи, противоречащие их мировоззрению, причиняют им настоящую боль. Даже самые общие аргументы в пользу свободы слова встречались изумленным аханьем. Но почему они принимают абсолютно все на свой счет? Вкратце, ответ такой: потому что мы их именно так социализировали.

Почему мы удивляемся, что подростки требуют безопасных пространств? С исторической точки зрения подростки всегда стремились к риску и приключениям, но сейчас мы воспитываем детей, рассказывая им, что мир - бесконечно страшное место. Всевозможные благотворительные организации, в частности, сеют панику: то, что раньше называлось "детским жирком" - на самом деле детское ожирение, ведущее к преждевременной смерти, а сладкие напитки, которые любят школьники - "настоящий детский кокаин". Детей постоянно пичкают катастрофическими гиперболами, так что неудивительно, что они вырастают, боясь своей тени.

Современные родители доходят до крайней степени нелепости, стремясь исключить из жизни своих детей любой риск. Это, соответственно, сужает их восприятие и учит детей не быть смелыми. Мания "здоровья и безопасности" привела к тому, что детям отказывают в свободе, которая помогает им окрепнуть и которой наслаждались все предыдущие поколения: играть на улице, лазать по деревьям, ходить в школу одним. С детьми настолько сюсюкаются, что даже школьникам запрещают играть, например, в чехарду, шарики или каштаны. В трех из десяти английских школах запретили игру в "британского бульдога". Буквально на прошлой неделе [в середине июня 2016 года] директриса одной школы в Данди предложила изменить цвет школьной формы, потому что "некоторые исследования показывают, что красный цвет повышает скорость сердцебиения и дыхания". В марте были даже предложения запретить отборы в школьном регби из-за рискованности "этого вида спорта, основанного на столкновениях с большой скоростью".

Еще более опасна индустрия "защиты детей", которая активно поддерживает детей в их стремлении везде видеть потенциальное насилие. Защита детей стала главным приоритетом для всех организаций, работающих с детьми - дошло до того, что родителям запрещают фотографировать собственных детей в аквапарках, а во многие парки развлечений теперь пускают "только в сопровождении ребенка". В 2010 году тогдашний министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй вроде бы поняла, что дело зашло слишком далеко, и пообещала "уменьшить масштабы" нелепых проверок на уголовное прошлое. Но реально ничего сделано не было. Почему мы теперь удивляемся, что студенты чуть ли не в любом общении видят насилие, если их растили с мыслью, что любой незнакомец может представлять угрозу?

Индустрия "антибуллинга" тоже за последние двадцать лет выросла экспоненциально. Если вы считали, что "буллинг" и запугивание - это когда детей бьют, отнимают у них карманные деньги или подвергают систематическим издевательствам, то подумайте снова. Самопровозглашенные эксперты расширили определение "буллинга" до предела: "дразнилки и обзывания", "переворачивание вещей", "распространение слухов", "словесные сексуальные комментарии", "гомофобные дразнилки", "граффити", "бесчувственные шутки", "неприличные жесты" и "исключение из дружеских групп" (т.е. ссоры с приятелями или игнорирование со стороны других детей).

Законы обязывают школы принимать серьезные меры против буллинга, так что дети попадают в бесконечный поток антибуллинговых собраний, мероприятий, книг, спектаклей и историй о знаменитостях, над которыми в детстве издевались. Эта пропаганда заставляет детей рассматривать все свое общение через призму буллинга и патологизирует нормальные детские шалости и ссоры.

Кампании против буллинга уверяют детей, что слова - это чуть ли не хуже, чем физическое насилие, и они могут вызвать долгосрочные психологические травмы. Мы должны учить детей, как преодолевать и переживать повседневные трудности. Но Сара Бреннан, исполнительный директор благотворительного фонда YoungMinds, заявляет, что если с подобным "убийственным, разрушающим жизнь" буллингом не разобраться, то "он приведет к долгим годам боли и страданий, которые будут ощущаться и во взрослой жизни".

Подобные сенсационалистские заявления о травматических последствиях буллинга могут заставить молодых людей слишком сильно реагировать на происходящие события и даже чувствовать сильную тревогу, просто слыша слова, которые они считают для себя ужасными. "Дети кончают с собой не из-за того, что их избивают шайки хулиганов, а из-за того, что не могут стерпеть оскорбления", - писал американский психолог Израэль Кальман. А школы (под руководством "экспертов по буллингу") буквально заставляют детей быть недовольными и расстроенными: они изменили исходный слоган о "палках и камнях" ("Палками и камнями можно переломать мне кости, но вот слова меня никогда не ранят"), так что он теперь звучит как "...но вот слова могут навсегда оставить шрам" или, еще хуже, "...но вот слова могут меня убить".

Так что когда нынешних студентов оскорбляют, они уже не подумают "Ну и что? Это просто слова". Нет, они подумают "О нет, меня оскорбляют! Слова могут меня убить!"

Не нужно изумляться, что студенты, воспитанные на подобной доктрине, говорят, что один вид статуи Сесила Роудса причиняет им такую же боль, как акт насилия. И когда они ноют, что чьи-нибудь слова - от Джермейн Грир до Питера Тэтчелла - наносят им реальный вред. Наши дети, которых мы защищаем от каждого чиха, к моменту поступления в университет несут с собой такой груз эмоционального ангста, что совершенно не готовы даже к самым элементарным трудностям взрослой жизни.

Конечно, можно, слыша истории о том, как студенты не пускают в свои университеты "гостевых" лекторов или запрещают мексиканские шляпы, просто вздыхать "Молодежь совсем с ума посходила". Но печальный факт состоит в том, что мы заставили целое поколение считать себя душевнобольным. По оценкам Совета Англии по финансированию высшего образования, количество студентов, заявивших о том, что страдают от душевной болезни, за четыре года выросло на 132 процента. Причем я даже не сомневаюсь в искренности студентов, сообщающих о симптомах тяжелой депрессии. Вот что беспокоит меня больше всего: они на самом деле страдают от сильного стресса и не могут с ним справиться. Даже экзамены - неотъемлемую вроде бы часть студенческой жизни - часто стали называть "слишком большим давлением на молодежь". Наташа Девон, до недавнего времени - главный борец за душевное здоровье в Министерстве образования, критиковала увеличение числа контрольных работ в школах и говорила, что "вовсе не совпадение", что тревожное расстройство - "самая быстро распространяющаяся болезнь среди молодежи до 21 года".

Есть в "поколении снежинок" одна загадка: как они умудряются совмещать в себе гиперчувствительность и агрессивное чувство "мне все должны". Они словно кричат нам: "Подтвердите наши задетые субъективные чувства, а не то..." Но, опять-таки, и это тоже можно объяснить тем, как мы их воспитали. В течение всей школьной жизни детей ставят на первое место; и теория, и практика образования находятся под контролем "движения за самооценку".

Правительство, может быть, и уволило госпожу Девон, потому что та зашла уж слишком далеко в своей аргументации против контрольных работ, но оно должно было понимать, на что шло, нанимая одну из основательниц благотворительного фонда под названием "Self-Esteem Team" ("Команда самооценку"). Слащавые аргументы борцов за самооценку выращивают нарциссическое, эгоистическое поколение "я, я, я" ("Люби кожу, в которой ты живешь", "Поднимающие самолюбие советы: как подтвердить собственное достоинство", "Каждое утро пиши десять потрясающих вещей о себе", "Стань собственным лучшим другом"). А еще культура самооценки заставляет взрослых ходить на цыпочках вокруг ранимых детишек и соглашаться с любым их мнением, чтобы, не дай бог, не навредить их благополучию.

Американская Национальная ассоциация школьных психологов опубликовала популярную и часто цитируемую статью о том, как школы и родители должны поднимать самооценку детей: "Взрослые должны внимательно слушать ребенка, не перебивая, и не должны говорить ребенку, как он должен себя чувствовать". Благотворительный фонд Family Lives тем временем говорит родителям "не вешать на детей ярлыков, не критиковать их и ни в чем не винить, потому что эти негативные послания... могут оказать пагубное воздействие на их эмоциональное благополучие во взрослой жизни".

Вот и все. В абсурдном поведении "степфордских студентов" нет никакой загадки. Не нужно удивляться даже их внезапному появлению. Мы, взрослые, защищаем детей от критики и отказываемся от собственных критических оценок, чтобы погладить их самооценку. Мы до смерти их пугаем длиннющими списками катастрофических страхов. Мы заставляем их сверхвнимательно высматривать потенциальное насилие со стороны взрослых и сверстников. Мы говорим им, что оскорбительные слова - это то же самое, а то и хуже, чем физическое насилие. Короче говоря, это мы слепили своего тревожного, легко оскорбляющегося, нетерпимого, невероятно тонкокожего монстра Франкенштейна. Это мы создали "поколение снежинок".

Вселенная без меня уже не та... (с)

Вот... "больше всего на свете" не скажу, конечно, но очень сильно не люблю читать хреновые переводы того, что когда-то уже переводил сам.

Upd: Хотя нет. Еще больше не люблю, когда переведу что-то первым, это никто толком не замечает, но зато потом расхватывают перевод этой же статьи с какого-нибудь другого ресурса.

Upd: Хотя нет. Еще больше не люблю, когда переведу что-то первым, это никто толком не замечает, но зато потом расхватывают перевод этой же статьи с какого-нибудь другого ресурса.

воскресенье, 13 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

“Почему многие не понимают американского рабочего класса”

В детстве мой свекор ел суп с кровью. Он его ненавидел, хотя не знаю точно, почему - из-за вкуса или из-за унизительности. Его отец-алкоголик регулярно пропивал зарплату, так что на еду семье денег часто не хватало. Их выгоняли из одной квартиры за другой.

В восьмом классе он бросил школу, чтобы помочь прокормить семью. В конце концов он получил хорошую, стабильную работу, которую всем сердцем ненавидел: стал инспектором на фабрике, производившей машины, измеряющие уровень влажности в музеях. Несколько раз он пытался открыть свое дело, но ничего не получилось, так что он оставался на этой должности 38 лет. Он выбрался из бедности в средний класс: машина, дом, двое детей в частной католической школе, жена, работающая неполный рабочий день. Он постоянно работал. Кроме основной должности, у него было еще две подработки: он убирался во дворе какого-то местного магната и свозил мусор на свалку.

В 50-х и 60-х он читал Wall Street Journal и голосовал за республиканцев. Он намного опередил свое время: “синий воротничок”, который понимал, что профсоюз - это просто кучка клоунов, которая берет у тебя деньги и ничего не дает взамен. В 70-х годах его примеру последовали многие белые “синие воротнички”. И на этой неделе их кандидат стал президентом.

Уже несколько месяцев в Дональде Трампе меня удивляло только одно: с каким изумлением реагируют на его успех мои друзья. Все дело в культурном разрыве между классами.

читать дальше

В детстве мой свекор ел суп с кровью. Он его ненавидел, хотя не знаю точно, почему - из-за вкуса или из-за унизительности. Его отец-алкоголик регулярно пропивал зарплату, так что на еду семье денег часто не хватало. Их выгоняли из одной квартиры за другой.

В восьмом классе он бросил школу, чтобы помочь прокормить семью. В конце концов он получил хорошую, стабильную работу, которую всем сердцем ненавидел: стал инспектором на фабрике, производившей машины, измеряющие уровень влажности в музеях. Несколько раз он пытался открыть свое дело, но ничего не получилось, так что он оставался на этой должности 38 лет. Он выбрался из бедности в средний класс: машина, дом, двое детей в частной католической школе, жена, работающая неполный рабочий день. Он постоянно работал. Кроме основной должности, у него было еще две подработки: он убирался во дворе какого-то местного магната и свозил мусор на свалку.

В 50-х и 60-х он читал Wall Street Journal и голосовал за республиканцев. Он намного опередил свое время: “синий воротничок”, который понимал, что профсоюз - это просто кучка клоунов, которая берет у тебя деньги и ничего не дает взамен. В 70-х годах его примеру последовали многие белые “синие воротнички”. И на этой неделе их кандидат стал президентом.

Уже несколько месяцев в Дональде Трампе меня удивляло только одно: с каким изумлением реагируют на его успех мои друзья. Все дело в культурном разрыве между классами.

читать дальше

пятница, 11 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Презрение к победе Трампа - лучшее объяснение, почему он выиграл

Если вы хотите узнать, почему Трамп выиграл, просто посмотрите, как реагируют на его победу. Откровенное презрение к “малоинформированным” американцам. С трудом скрываемое отвращение к реднекам и кретинам из “подсамолетной” Америки, которые сплошь расисты, мизогинисты и гомофобы. Высокомерные насмешки над вульгарной, пропитанной деньгами американской политической системой, которая помогла богатому кандидату отравить мягкие, податливые умы маленьких людишек. Предположение, что американские женщины, более 40 процентов которых, как считается, проголосовали за Трампа, страдают от “выученной мизогинии” - то есть бедняжки даже себя толком не знают. Истерические, почти апокалиптические крики, что мир теперь катится в адский ад, потому что “наш кандидат”, хороший человек со светлым лицом, не прошел.

Реакция на победу Трампа - лучшее объяснение, почему он выиграл. Потому, что те, кто сейчас занимаются политикой - истеблишмент, пресса, академики, знаменитости - настолько презирают обычных людей, так ненавидят “стадо”, настолько уверены, что массам ни в коем случае нельзя доверять принятие политических решений, что эти самые обычные люди решили в конце концов ответить на эти насмешки и предрассудки.

О, какая ирония: наблюдатели называют “Среднюю Америку” кипящим котлом ненависти, одновременно с такой же ненавистью называя ее тупой, уродливой толпой. “Забытых” американцев превратили в цель всех умных шуточек Восточного побережья и всех газетных статей о темном сердце Америки и его странных, размахивающих Библией обитателях, так что политическому и культурному истеблишменту совершенно не стоит удивляться, что эти люди решили внезапно повернуться и сказать... ну, в общем, три слова, самая первая буква - “П”, самая последняя - “Й”.

Аллергия “респектабельных” слоев общества на Трампа - это, по сути, аллергия на саму идею демократии. Для них взлет Трампа лишь подтверждает, какая же это глупость - просить невежественное быдло, которое даже на “Нью-Йорк Таймс” не подписано, принимать важные политические решения. Они даже этого не скрывают. В последние дни перед выборами известные эксперты размышляли вслух, а так ли вообще хороша демократия. Взлет Трампа, говорит Эндрю Салливэн, свидетельствует о том, что нам нужна лучше работающая система сдержек и противовесов “страстям толпы”. Мы должны “охлаждать и сдерживать временные популистские страсти”, сказал он, и не позволять “чувствам и эмоциям” преобладать над “логическими рассуждениями”. Видите ли, маленькие люди умеют только чувствовать и орать, а спокойно думать за них - это дело взрослых из системы.

Журналист из “Нью-Йорк Таймс” вообще предложил американцам учредить монархию, которая поднимется выше “токсического партийного противостояния” - то есть выше открытых, живых политических дебатов с участием демоса. В новой книге под названием “Против демократии” - тут и добавить нечего - философ из Джорджтауна Джейсон Бреннан предлагает новый строй: эпистократию, “аристократию мудрых”, которые будут решать политические вопросы за тех из нас, кто “малоинформирован” (т.е. глуп). Это отголосок антидемократического разворота либералов в 2000-х, когда очень любили говорить, что одуревшие сторонники Буша все чаще принимают решения, руководствуясь, по словам Арианы Хаффингтон, “не логичным, линейным левым полушарием мозга, а лихорадочным, эмоциональным правым полушарием”. Подобное злобное презрение к политическим, демократическим способностям простых людей проявилось и после победы Трампа - “Твиттер” буквально переполнился апокалиптическими сообщениями, и это, похоже, только начало. Движение против Трампа превратится в открытое движение против демократии.

Если вам это показалось знакомым, то не зря - с таким же ужасом перед плебсом были встречены и результаты Брекзита четыре месяца назад. “Почему выборы - это плохо для демократии”, гласила тогда передовица “Гардиан”. Люди введены в заблуждение, и задача “рассудительных экспертов” - “выблудить” их обратно, писал автор из “Форин Полиси”. “А что, если демократия не работает? Что, если никогда не работала и никогда не будет?” - спрашивал удрученный Джордж Монбио. Бум. Вот оно. Тайная... хотя не очень-то и тайная мысль элит, экспертов и наблюдателей после Брекзита и Трампа звучит так: “А что, если демократия не работает?” Они боятся не столько Трампа, сколько системы, которая позволила ему попасть в Белый дом: гадкой, смехотворной системы, где нам приходится спрашивать простых людей - о ужас! - какого курса должна придерживаться страна в будущем.

Антидемократы, выступавшие против Брекзита, говорили, что они просто против грубых, упрощенных референдумов, решающих вопросы огромной важности. Такая демократия, говорили они, слишком уж прямая. Но теперь они разъярены, что Трамп был избран с помощью намного более сложной и испытанной временем демократической системы. Все потому, что - да, это сильно сказано, но я уверен в своей правоте - на самом деле они ненавидят демократию. Не референдумы, не болтовню “Юкип”, не только прямую демократию, но и саму идею демократии. Очень многие из них сейчас против демократии. Они боятся участия толпы в политической жизни. Они боятся и презирают людей - обычных работающих людей без кандидатской степени. Они не могут спать по ночам из-за права всех взрослых людей, даже глупых, участвовать в политической жизни - потому что именно это право позволило избрать Трампа.

Этот подлый, реакционный поворот спиной к демократии столь многих образованных людей одновременно объясняет победу Трампа (которая еще стала и неплохим плевком в лицо истеблишменту) и показывает, почему именно сейчас демократия важнее, чем когда-либо раньше. Потому что позволять элите, которая настолько не понимает (и даже ненавидит) простых людей, бесконтрольно управлять обществом - глупость... нет, даже безумие. Это опасно. Намного опаснее Трампа.

Если вы хотите узнать, почему Трамп выиграл, просто посмотрите, как реагируют на его победу. Откровенное презрение к “малоинформированным” американцам. С трудом скрываемое отвращение к реднекам и кретинам из “подсамолетной” Америки, которые сплошь расисты, мизогинисты и гомофобы. Высокомерные насмешки над вульгарной, пропитанной деньгами американской политической системой, которая помогла богатому кандидату отравить мягкие, податливые умы маленьких людишек. Предположение, что американские женщины, более 40 процентов которых, как считается, проголосовали за Трампа, страдают от “выученной мизогинии” - то есть бедняжки даже себя толком не знают. Истерические, почти апокалиптические крики, что мир теперь катится в адский ад, потому что “наш кандидат”, хороший человек со светлым лицом, не прошел.

Реакция на победу Трампа - лучшее объяснение, почему он выиграл. Потому, что те, кто сейчас занимаются политикой - истеблишмент, пресса, академики, знаменитости - настолько презирают обычных людей, так ненавидят “стадо”, настолько уверены, что массам ни в коем случае нельзя доверять принятие политических решений, что эти самые обычные люди решили в конце концов ответить на эти насмешки и предрассудки.

О, какая ирония: наблюдатели называют “Среднюю Америку” кипящим котлом ненависти, одновременно с такой же ненавистью называя ее тупой, уродливой толпой. “Забытых” американцев превратили в цель всех умных шуточек Восточного побережья и всех газетных статей о темном сердце Америки и его странных, размахивающих Библией обитателях, так что политическому и культурному истеблишменту совершенно не стоит удивляться, что эти люди решили внезапно повернуться и сказать... ну, в общем, три слова, самая первая буква - “П”, самая последняя - “Й”.

Аллергия “респектабельных” слоев общества на Трампа - это, по сути, аллергия на саму идею демократии. Для них взлет Трампа лишь подтверждает, какая же это глупость - просить невежественное быдло, которое даже на “Нью-Йорк Таймс” не подписано, принимать важные политические решения. Они даже этого не скрывают. В последние дни перед выборами известные эксперты размышляли вслух, а так ли вообще хороша демократия. Взлет Трампа, говорит Эндрю Салливэн, свидетельствует о том, что нам нужна лучше работающая система сдержек и противовесов “страстям толпы”. Мы должны “охлаждать и сдерживать временные популистские страсти”, сказал он, и не позволять “чувствам и эмоциям” преобладать над “логическими рассуждениями”. Видите ли, маленькие люди умеют только чувствовать и орать, а спокойно думать за них - это дело взрослых из системы.

Журналист из “Нью-Йорк Таймс” вообще предложил американцам учредить монархию, которая поднимется выше “токсического партийного противостояния” - то есть выше открытых, живых политических дебатов с участием демоса. В новой книге под названием “Против демократии” - тут и добавить нечего - философ из Джорджтауна Джейсон Бреннан предлагает новый строй: эпистократию, “аристократию мудрых”, которые будут решать политические вопросы за тех из нас, кто “малоинформирован” (т.е. глуп). Это отголосок антидемократического разворота либералов в 2000-х, когда очень любили говорить, что одуревшие сторонники Буша все чаще принимают решения, руководствуясь, по словам Арианы Хаффингтон, “не логичным, линейным левым полушарием мозга, а лихорадочным, эмоциональным правым полушарием”. Подобное злобное презрение к политическим, демократическим способностям простых людей проявилось и после победы Трампа - “Твиттер” буквально переполнился апокалиптическими сообщениями, и это, похоже, только начало. Движение против Трампа превратится в открытое движение против демократии.

Если вам это показалось знакомым, то не зря - с таким же ужасом перед плебсом были встречены и результаты Брекзита четыре месяца назад. “Почему выборы - это плохо для демократии”, гласила тогда передовица “Гардиан”. Люди введены в заблуждение, и задача “рассудительных экспертов” - “выблудить” их обратно, писал автор из “Форин Полиси”. “А что, если демократия не работает? Что, если никогда не работала и никогда не будет?” - спрашивал удрученный Джордж Монбио. Бум. Вот оно. Тайная... хотя не очень-то и тайная мысль элит, экспертов и наблюдателей после Брекзита и Трампа звучит так: “А что, если демократия не работает?” Они боятся не столько Трампа, сколько системы, которая позволила ему попасть в Белый дом: гадкой, смехотворной системы, где нам приходится спрашивать простых людей - о ужас! - какого курса должна придерживаться страна в будущем.

Антидемократы, выступавшие против Брекзита, говорили, что они просто против грубых, упрощенных референдумов, решающих вопросы огромной важности. Такая демократия, говорили они, слишком уж прямая. Но теперь они разъярены, что Трамп был избран с помощью намного более сложной и испытанной временем демократической системы. Все потому, что - да, это сильно сказано, но я уверен в своей правоте - на самом деле они ненавидят демократию. Не референдумы, не болтовню “Юкип”, не только прямую демократию, но и саму идею демократии. Очень многие из них сейчас против демократии. Они боятся участия толпы в политической жизни. Они боятся и презирают людей - обычных работающих людей без кандидатской степени. Они не могут спать по ночам из-за права всех взрослых людей, даже глупых, участвовать в политической жизни - потому что именно это право позволило избрать Трампа.

Этот подлый, реакционный поворот спиной к демократии столь многих образованных людей одновременно объясняет победу Трампа (которая еще стала и неплохим плевком в лицо истеблишменту) и показывает, почему именно сейчас демократия важнее, чем когда-либо раньше. Потому что позволять элите, которая настолько не понимает (и даже ненавидит) простых людей, бесконтрольно управлять обществом - глупость... нет, даже безумие. Это опасно. Намного опаснее Трампа.

четверг, 10 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Подниму, что ли, раз такой интерес

Дэвид Вонг, cracked.com www.cracked.com/blog/6-reasons-trumps-rise-that...

Я объясню вам феномен Дональда Трампа тремя фильмами. Ну и потом текстом.

В эпических приключенческих фильмах используется очень простой визуальный ориентир, чтобы отличить хороших ребят от плохих.

многабукаф, местами 18+

Дэвид Вонг, cracked.com www.cracked.com/blog/6-reasons-trumps-rise-that...

Я объясню вам феномен Дональда Трампа тремя фильмами. Ну и потом текстом.

В эпических приключенческих фильмах используется очень простой визуальный ориентир, чтобы отличить хороших ребят от плохих.

многабукаф, местами 18+

понедельник, 07 ноября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Я наконец-то понял, кто же такой Яхве, он же Иегова.

Это бог писателей-фэнтезятников средней руки, из тех, что публикуются либо в интернетах, либо в массовых сериях крупных издательств.

Он как раз обращается с созданным им миром так же, как писатель, которому не доводилось работать с нормальным редактором или даже с нормальной бетой. Правила действуют ровно до тех пор, пока этого хочется автору. Персонажи хорошие и плохие не потому, что они ведут себя соответствующим образом, а потому, что автору так захотелось. Логика сюжета - какая логика, вы что? Главное -какой у нас дракон какая красивая deus ex machina в конце всех спасает. Или не в конце. Или не спасает - ну, извините, какое настроение у автора было, так и вышло.

А мы - ну, та часть человечества, которая попала под влияние авраамических религий - его фандом. С таким мощным фаноном (у автора-то, несмотря на вроде бы всемогущесть и всеведущесть, мир не проработан... ну... вообще и совсем), который никому не снился и, наверное, уже и не приснится. И который влияет на культурные установки и поведение всех, чьи страны находятся/находились на орбите иудейской, христианской или мусульманской культуры, вне зависимости от того, следует ли каждый лично какой-нибудь из этих религий или нет.

Мы все - персонажи хренового фэнтези, придуманного разрозненным коллективом древних писателей, которые избрали своим покровителем выдуманного ими же бога хренового фэнтези, и одновременно его фандом. Причем подавляющее большинство из нас - персонажи не главные, а в лучшем случае третьестепенные (а в худшем - и вовсе какие-нибудь безымянные эльфы или орки, которые заваливают своими трупами поле очередной Великой Битвы Хороших и Плохих).

Это бог писателей-фэнтезятников средней руки, из тех, что публикуются либо в интернетах, либо в массовых сериях крупных издательств.

Он как раз обращается с созданным им миром так же, как писатель, которому не доводилось работать с нормальным редактором или даже с нормальной бетой. Правила действуют ровно до тех пор, пока этого хочется автору. Персонажи хорошие и плохие не потому, что они ведут себя соответствующим образом, а потому, что автору так захотелось. Логика сюжета - какая логика, вы что? Главное -

А мы - ну, та часть человечества, которая попала под влияние авраамических религий - его фандом. С таким мощным фаноном (у автора-то, несмотря на вроде бы всемогущесть и всеведущесть, мир не проработан... ну... вообще и совсем), который никому не снился и, наверное, уже и не приснится. И который влияет на культурные установки и поведение всех, чьи страны находятся/находились на орбите иудейской, христианской или мусульманской культуры, вне зависимости от того, следует ли каждый лично какой-нибудь из этих религий или нет.

Мы все - персонажи хренового фэнтези, придуманного разрозненным коллективом древних писателей, которые избрали своим покровителем выдуманного ими же бога хренового фэнтези, и одновременно его фандом. Причем подавляющее большинство из нас - персонажи не главные, а в лучшем случае третьестепенные (а в худшем - и вовсе какие-нибудь безымянные эльфы или орки, которые заваливают своими трупами поле очередной Великой Битвы Хороших и Плохих).

пятница, 28 октября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

среда, 19 октября 2016

Вселенная без меня уже не та... (с)

Глава 8. Мастер-зельевар

Сто, тысячу раз был прав Дамблдор, спрятав Гарри от магического мира. Спрятал неудачно - это уже другой вопрос, но идея была верной абсолютно. Иначе Гарри к одиннадцати годам поступил бы не на один из факультетов Хогвартса, а в одно из отделений госпиталя св. Мунго.

В Хогвартсе нет никаких "правил безопасности, написанных кровью" - судя по всему, потому, что, как мы увидим далее, практически любое физическое увечье, от которого ты сразу не умер, можно вылечить магией. (Гарри даже заново вырастили все кости в руке, удаленные Локхартом с помощью заклинания.)

Правда, тогда возникает вопрос, откуда же берутся инвалиды вроде Грозного Глаза Грюма. Темная магия оставляет такие раны и отметины, что регенерировать ткани уже невозможно - как оторванное Сектумсемпрой (?) ухо Джорджа? Интересно, какой тогда шрам и где остался у Драко после того, как он словил Сектумсемпру от Гарри?

Зачем вообще Пивз в Хогвартсе? Почему его давно не убили? Типа чтобы студентам жизнь медом не казалась? Или он высшая бессмертная магическая форма жизни?

Английские закрытые школы - такие английские и такие закрытые. Зачем десятилетиями держать на довольно важной должности человека, который ненавидит детей - даже из жалости и "потому, что нигде больше он работы не найдет"?

И очень трудно поверить, что никто и никогда (особенно из старшекурсников) не пытался ничего сделать с Миссис Норрис. В Хогсмиде много всякого продается, кошку вполне могли и отравить, и чего угодно сделать, да так, что концов не найдешь. Но нет - студенты примерно настолько же пассивны, насколько Рон нелюбопытен.

Три гербологии на одно зельеварение. Вот тут продуманно.

Вот это я понимаю - преданность делу.

С этой точки зрения интересно - а умершие на своем посту директора только в портреты превращаются, призраков среди них не бывает?

Впечатлительный этот ваш Флитвик. Это несмотря даже на то, что он как минимум видел Гарри на Распределении, и тогда не пищал и не жужжал.

Ни в одной книге мы не встречаем ни одного студента, отстраненного от уроков трансфигурации. Предупреждение Макгонагалл настолько действенно, или же это просто слова, а наказывает она по-другому?

Почему-то сильно подозреваю, что Квиррелл тупил на уроках только в присутствии Гарри - Волдеморт вряд ли мог реагировать на него спокойно. Иначе... я сочувствую старшекурсникам, особенно тем, кому приходилось сдавать ТРИТОН в 1991/92 и 1992/93 учебных годах. Какой выпускной экзамен, особенно практическую часть, можно сдать после двух лет обучения последовательно у упоротого Квиррелла и (в лучшем случае) писателя-фантаста Локхарта?

Извините, НЕ ВЕРЮ. Вообще не верю. Как говорят англичане, this is wrong on too many levels.

Во-первых, как я уже спрашивал в предыдущих главах - если в Хогвартс ежегодно поступает куча магглорожденных, почему магический мир до сих пор относится к магглам либо как к откровенным унтерменшам, либо как к забавным животным? Гитлер, Сталин и Океания, всегда воевавшая с Востазией, плачут горькими слезами зависти к пропагандистской машине Хогвартса.

Во-вторых: 11-летние (!) дети, выросшие в магических (в том числе чистокровных) семьях, "не имеют серьезной форы" по сравнению с детьми, которые максимум около года (с тех пор, как им пришло письмо из Хогвартса) вообще знают, что такое магия? Чем вообще родители в магической Британии занимаются с детьми до 11 лет? Между Хогвартсом и всеми его выпускниками заключается подписанный кровью договор, согласно которому они не имеют права учить своих детей ничему из школьной программы (учитывая, что ни один из сорока первокурсников даже о Распределении ничего не знает - не самый нереалистичный вариант)? И должны запрещать старшим детям что-либо показывать младшим, при их наличии? Я не понимаю.

В Хогвартсе не только техники безопасности нет, но еще и антисанитария полная. Целая стая птиц летает прямо над едой, роняя в нее перья, а то и еще что похуже.

Можно только надеяться, что при пролете в окна Большого зала совы подвергаются действию каких-нибудь Дезинфицирующих чар, которые уничтожают грязь, паразитов и прочие бактерии и вирусы. Иначе остается только удивляться, почему инфекционный отдел больничного крыла не заполнен, причем перманентно.

Начали за здравие, кончили, как говорится, за упокой. Зачем вот было портить такую красивую речь концовкой? Нет, понятно, что архетип "сволочного учителя" довольно живучий, но все-таки.

И вот это - типичная лекция Снейпа? Боюсь предположить, что за зельевары выходили из Хогвартса в предыдущие десять лет.

Впрочем, можно предположить, что Снейп, как и Квиррелл (пусть и по другим причинам), в присутствии Гарри тоже начинает необъяснимо тупить. (Хотя, по-моему, легче подсчитать персонажей, которые в присутствии Гарри не начинают необъяснимо тупить.)

Вот то, что он "где-то читал" о Фламеле, хотя всего один раз видел его имя на карточке от шоколадной лягушки, Гарри позже вспомнил. А о безоаре, хотя "читал учебники", причем не полгода, а всего месяц назад - не вспомнил. Избирательно читал? Избирательная память? О безоаре на самом деле ничего не написано в учебнике для первого курса?

В Хогвартсе нет техники безопасности, дубль два.

Здесь даже конкретно Снейпа винить трудно (хотя он явно видит такое не в первый раз, потому что реагирует мгновенно). Неужели за почти тысячу лет, которые в Хогвартсе преподают зельеварение, ни один из профессоров и ни один автор ни одного учебника не составил списка предупреждений вида "не делайте так, иначе будет бум, бдыщ и ой-ёй-ёй"? Или в Хогвартсе вообще все работает по принципу "у нас есть больничное крыло, там магией лечат что угодно, кроме смерти, так что пусть детки развлекаются и учатся на собственной боли и мучениях"?

Более мелкий, но веселый вопрос - а кто купил Шеймусу новый котел? Домовые эльфы или кто-нибудь из профессоров с помощью магии восстановили старый? Лонгботтомы, потому что это Невилл его испортил? Или Финниганы, ибо "идите на фиг, это ваши проблемы?"

Ладно, Снейпу не стоит возражать. Но почему они сразу не пошли, например, к Макгонагалл?

Как вообще происходит процедура отъема или назначения баллов? Судя по всему, работает все примерно так: профессор должен произнести фразу "$Фамилия_студента, #n баллов с/для $Название_факультета", после чего счетчик баллов автоматически обновляется. Необходимое условие, судя по всему, - чтобы студент находился в пределах прямой видимости/слышимости (иначе деканы могли бы запросто баллы тысячами накручивать).

Но есть ли процедура отмены несправедливого прибавления или убавления баллов? Судя по тому, что Гарри и даже Гермиона покорно терпят откровенно несправедливые снятия баллов от Снейпа - никакой подобной процедуры нет. Тогда, правда, вопрос - а в чем вообще тайный смысл розыгрыша Школьного кубка, если все в конечном итоге зависит от произвола учителей (хотя бы финал того же ГПиФК вспомнить, где Дамблдор просто взял и назначил с потолка Гриффиндору ровно столько баллов, чтобы хватило обойти Слизерин)? Это тоже что-то "очень английское", чего простым русским читателям не понять?

Гарри и увязавшийся за ним Рон идут к Хагриду.

Интересно, а дог у Хагрида тоже магически выведенный? Для огромного трехметрового великана удержать немецкого дога (максимум 111 см в холке) должно быть примерно то же самое, что для человека среднего роста - удержать какого-нибудь пуделя.

Хагрид (как вовремя!) оставляет на видном месте вырезку (даже не газету!) с новостью об ограблении Гринготтса. Подозреваю, что авторы "Большой игры профессора Дамблдора", которую я, к стыду своему, не читал, сказали, что Хагрида уже тогда специально проинструктировал Дамблдор, чтобы начать подготовку к плану "Гарри и философский камень". Гарри эта вырезка "дает больше пищи для размышления, чем все уроки". Не хочу учиться, хочу, блин, приключениями заниматься...

— Вот, смотри.

— Где?

— Рядом с тем высоким рыжим парнем.

— В очках?

— Видели его лицо?

— Видели его шрам?

Шепот преследовал Гарри с тех самых пор, как на следующий день он вышел из спальни. Студенты, стоявшие перед аудиториями, вставали на цыпочки, чтобы посмотреть на него, или возвращались в коридору, чтобы еще раз пройти мимо. Гарри очень хотелось, чтобы они прекратили, потому что он пытался найти дорогу в свой класс.

Сто, тысячу раз был прав Дамблдор, спрятав Гарри от магического мира. Спрятал неудачно - это уже другой вопрос, но идея была верной абсолютно. Иначе Гарри к одиннадцати годам поступил бы не на один из факультетов Хогвартса, а в одно из отделений госпиталя св. Мунго.

В Хогвартсе было сто сорок две лестницы: большие и широкие, узенькие и шаткие, те, что по пятницам вели куда-то в другое место, и те, у которых посередине исчезала ступенька, и ее ни в коем случае нельзя было забывать перепрыгнуть.

В Хогвартсе нет никаких "правил безопасности, написанных кровью" - судя по всему, потому, что, как мы увидим далее, практически любое физическое увечье, от которого ты сразу не умер, можно вылечить магией. (Гарри даже заново вырастили все кости в руке, удаленные Локхартом с помощью заклинания.)

Правда, тогда возникает вопрос, откуда же берутся инвалиды вроде Грозного Глаза Грюма. Темная магия оставляет такие раны и отметины, что регенерировать ткани уже невозможно - как оторванное Сектумсемпрой (?) ухо Джорджа? Интересно, какой тогда шрам и где остался у Драко после того, как он словил Сектумсемпру от Гарри?

...полтергейст Пивз стоил двух запертых дверей и заколдованной лестницы вместе взятых, если встретиться с ним, опаздывая на урок. Он бросал на голову корзины с бумагой, вытягивал ковры из-под ног, швырялся кусочками мела или незаметно подкрадывался сзади, невидимый, хватал за нос и визжал: «По сопатке тебе!»

Зачем вообще Пивз в Хогвартсе? Почему его давно не убили? Типа чтобы студентам жизнь медом не казалась? Или он высшая бессмертная магическая форма жизни?